Menschen, die in einer belasteten Familie aufgewachsen sind, leiden manchmal lange Zeit noch nachdem sie ihr Elternhaus verlassen haben, unter Gefühls- und Stimmungsschwankungen. Der Umgang mit quälenden Gefühlen, „Nicht-Fit und Gut drauf“ sein, erfährt gesamtgesellschaftlich nicht gerade würdigenden Umgang. Glauben wir manchen Ideologien, so sind unsere Gefühlslagen, wie so vieles andere, „machbar“. Wer nicht gut drauf ist, scheint dieser Denke zufolge selbst schuld zu sein. Müssen Erwachsene aus belasteten Familien, wie in manchen Ansätzen vollmundig gefordert, einfach „positiver“ denken? Müssen Sie Ihre „Überempfindlichkeit“ ein bisschen runterregulieren? Nehmen wir Wissenschaft zur Hilfe…Neurowissenschaftliche Erkenntnisse belegen: unsere Hirne sind nutzungsabhängig, auch unsere Emotionalität, also unsere emotionalen Verschaltungen. Emotionale Verschaltungen (und damit wie wir uns fühlen) hängen somit ab von gemachten Erfahrungen, ihren Bewertungen usw.. Was bedeutet das für Kinder und Erwachsene, deren Kindheit belastet war? Hier tun sich noch viele Lücken in der Forschung auf, einiges lässt sich aus den bestehenden Erkenntnissen in aller Vorsicht ableiten und vermuten. Und dieser Blick, zugegebenermaßen nicht ganz einfach, erscheint der Mühe wert, kann er doch das Befinden belasteter Erwachsener, ihre Stimmungen und Gefühlslagen ein wenig erhellen. Und soviel sei vorab verraten: Wenn die Kindheit belastet war, so hat das Folgen für Ihre Emotionalität, ihre Gesundheit und Lebensqualität als Erwachsener…und es gibt erforschte Hilfemaßnahmen…

Hirne sind nutzungsabhängig: warum Kinder mit familiärer Belastung leicht ängstlich werden

Schauen wir zunächst aus neurowissenschaftlicher Perspektive (Versuchte Erklärungen müssen im Angesicht der hochkomplizierten Vorgänge in unseren Hirnen unverschämte Vereinfachungen bleiben…versuchen wir dennoch eine Annäherung): Außenwelt hinterlässt Spuren in der Innenwelt. Neurologisch spricht man hierbei von inneren Repräsentationen der Außenwelt. Auch die Repräsentationen unserer Gefühlswelt (neurowissenschaftlichen Untersuchungen u.a. von Braun, Spitzer) spiegeln erlebte Erfahrungen. Unsere Gefühlswelt ist erlernt, vor allem in sozialer Erfahrung. Befinden, Stimmungen und Gefühle sind bei Kindern aus belasteten Familien stark in Mitleidenschaft gezogen. Kinder lernen etwa: „Wenn Papa trinkt, gibt es Ärger für mich!“ Wird diese Erfahrung wiederholt gemacht, wird diese Erfahrung auch neuronal verschaltet: sie bildet eine Hirnspur. Je öfter diese Erfahrung gemacht werden, umso tiefer gräbt sich diese Spur im Hirn ein, sprich: Kinder entwickeln Ängste ( eine Hirnautobahn „Angst“) und weitere mit diesem Erleben verbundene Gefühle werden nutzungsabhängig verschaltet. Aus dem Kind, das in einer Szene Angst hat, wird bei dauerhafter Wiederholung, leicht ein überängstliches Kind: insbesondere dann, wenn, wie oft in tabuisierenden Familien, das Gefühl des Kindes nicht benannt und besprochen werden darf, das Kind folglich keine angemessene Unterstützung in Form von Trost oder Halt erfährt. Das Befinden Betroffener wird durch dieses kindliche Krisenerleben geprägt, das Gehirn entsprechend gebaut – auch als Erwachsene, wenn das Elternhaus längst verlassen wurde, sind diese grundlegenden Verschaltungen angelegt. Es ist also nachvollziehbar, dass ein in der Kindheit entsprechend „verschalteter“ Erwachsener, der die Spur Angst zu einer regelrechten Autobahn im Kopf entwickelt hat (Formulierung in Anlehnung an Hüther), auch als Erwachsener schnell auf eben dieser Autobahn landet. Denkweisen, Selbstbild, Körpererfahrung usw. sind neuronal verschaltet: sie bilden ein Erlebens- Panorama im Jetzt, das im familiären System erlernt wurde.

Unterwegs auf der Hirnautobahn Gefühl

Gefühle sind neuronale Repräsentationen „Wir werden oft von den Gefühlen unbemerkt gesteuert.“ , sagt der Hirnforscher Spitzer schon vor einem Jahrzehnt. Emotionen bieten Kindern Orientierungshilfe beim Zurechtfinden in einer komplizierter werdenden Welt. (Spitzer 2003) Werden anstehende Probleme angemessen gelöst, stellt sich ein gutes Gefühl ein, das sich im Gehirn verankert. (Hüther 1999) Je früher diese Verschaltung erfolgt und je häufiger sie bei Belastungen und Herausforderungen aktiviert wird, umso stärker ist der Bahnungsprozess im Gehirn. Welche Verschaltung zu einem Gefühl gebahnt wird, hängt von subjektiven Empfindungen ab. „Mit jeder erfolgreich bewältigten Belastung, jeder bestandenen Herausforderung wird unter dem Einfluß der bei der kontrollierbaren Streßreaktion stattfindenden Aktivierung des noradrenergen Systems das jeweils empfundene Gefühl in Form von bestimmten dieser Empfindung zugrunde liegenden neuronalen Verschaltungen im Gehirn verankert.“ (Hüther 1999, S.69) Aber auch Belastendes und wiederholt nicht Bewältigtes wird im Gehirn als Trampelpfad abgespeichert. „Emotionale Verunsicherung führt zur Aktivierung limbischer und anderer stress-sensitiver neuro-endokriner Regelkreise und zwingt das Kind, nach geeigneten Strategien zur Wiederherstellung seines emotionalen Gleichgewichtes zu suchen. Einseitige, unbalancierte Bahnungsprozesse führen zwangsläufig zu defizitären Entwicklungen in anderen Bereichen (Wahrnehmung, Motorik, Lernverhalten, Motivierbarkeit, Sozialverhalten). (Trost 2003, S.60) Auch wiederholte Traumatisierungen wirkten nachhaltig destabilisierend auf die neuro-endokrinen und vegetativen Regelkreise.

Gefühle zwischen Ich und Du

Gefühle entstehen im sozialen Raum: Kinder und Erwachsene aus belasteten Familien fühlen nicht an sich, ängstigen sich nicht an sich, sind nicht an sich leer, schuldig, sondern ihre Gefühle sind Repräsentanten und zugleich Träger ihrer sozialen Beziehungen, sprich ihren belasteten Eltern oder Geschwister.

Gefühle werden in einer leibtherapeutischen Sicht sowohl in ihrer Leiblichkeit in Bezug aus Körper, Seele und Geist angesehen, als auch in ihrer Räumlichkeit aufgefasst, in letzterer insbesondere in ihrer Rückbeziehung auf das Subjekt. Psychiater und Leibphilosoph Thomas Fuchs: „Wie beim Tasten (‚Fühlen’) Empfinden und Selbstempfinden ineinsfallen, so ist das Gefühl als Gegenstandsbeziehung zugleich ein Selbstverhältnis, also Fühlen und sich-Fühlen in einem (sich fürchten, sich schämen, sich freuen). Die Furcht oder Angst vor (…) bedeutet auch Furcht oder Angst um mich selbst oder mein Leben. Die Scham vor den anderen ist zugleich die Scham über mich. Im Gefühl ist das Selbst sich nicht gegenständlich, als sein eigenes Objekt, sondern zuständlich, erleidend gegeben, als Subjekt affektiven Betroffenseins.“ (Fuchs 2000) Es lässt sich folgern, wie die sogenannte Zwischenleiblichkeit wirken kann: Betroffene aus belasteten Familien können innerlich derart verwoben sein mit erkrankten Angehörigen, auch und gerade in der Entwicklung ihrer eigenen Gefühlswelt, dass kaum noch eine Unterscheidung zwischen Ich und Du erlebt wird, weder leiblich noch räumlich. Die Gefühle der Eltern wabbern als Atmosphären in den Raum, für die Kinder kaum noch unterscheidbar, wo ihre eigenen Gefühle anfangen, wo sie teil einer Atmosphäre sind. „So werden Gefühle auch zu Indikatoren für die Qualität der Beziehung, in der die anderen Menschen und die Sachverhalte unserer Welt zu uns selbst stehen.“ (Fuchs) Es entsteht ein typischer Schwingungsraum zwischen Eltern und Kindern. Die gelungene oder misslungene Affektabstimmung und der Aufbau von Gefühlen ist maßgeblich für den Aufbau von weiteren Beziehungen. „Gefühle werden im Ausdruck, als Ausstrahlungen, Gesten und Handlungen ‚entäußert’, um so ihrerseits Gefühle in anderen zu induzieren. Ohne dass wir und dessen immer bewusst wären, wirken umgekehrt die Gefühle und Haltungen der anderen ständig auf unsere eigenen ein. So bilden Gefühle einen Raum mannigfaltiger Schwingungen, die sich ausbreiten und ein Eigenleben entwickeln, obwohl sie doch zugleich das persönlichste in uns sind.“ (Fuchs 2000) Also vereinfacht: was wir an Beziehungserfahrung gemacht haben, das wohnt in uns und das geben wir auch in irgendweiner Weise an andere weiter.

Tabu, Geheimnis, Gefühl

Wenn das, was Kinder aus belasteten Systemen bewegt, nicht besprochen werden darf, nicht nach Außen dringen darf, verstärkt das Stress und Belastung. Zudem verfestigt sich eine Spaltung zwischen innerem Erleben und dem nach Außen Gezeigten. Viele Kinder können folglich irgendwann nicht mehr unterscheiden, was sie im Angesicht der familiären Tabuisierung fühlen sollen und was sie tatsächlich erleben und fühlen. Gefühle werden zu Leerstellen des Erlebens oder mutieren zu diffusen Grundstimmungen. Dies kann zu einem chronifizierten schlechten Befinden führen, das sich die Betroffenen selbst nicht erklären können. Die erzwungene Verleugnung ihrer realen Lebenssituation (etwa die Drogensucht der Mutter) geht in der Regel so weit, dass sie sich sogar vorwerfen, sich grundlos schlecht zu fühlen. Dieses auf den ersten Blick paradox erscheinende Phänomen ist jedoch bei genauerer Sicht auf die belastete Biografie nachvollziehbar.

Kinder der Krise

Die vorab beschriebenen dauerhaften Krisen von Kindern aus belasteten Familien, messbar am Serum-Cortisolspiegel, können neuronale Strukturen des Hippocampus, der Amygdala und des Corpus Callosum zerstören. Verursacht werden dadurch organisch begründbare Regulationsstörungen, später auch komplexe Störungen von Lernen, Emotionen und Verhalten (Trost 2003). Auch wenn dieser Zusammenhang von neuronaler Schädigung für betroffene Kinder in quantitativen Untersuchungen noch nicht hinreichend untersucht ist, muss vermutet werden, dass Gehirne von Kindern aus belasteten Familien durch das emotionale Klima ihrer Familien stark geprägt sind. Es steht zu befürchten, dass lang andauernde wiederholte Belastungen der familiären Umwelt neuronal entsprechend verankert werden und diese ‚emotionalen Straßen’ auch dann aufgesucht werden, wenn es nicht mehr von Nöten ist. Dies zeigte sich bei denjenigen erwachsenen Personen, die bis ins hohe Alter keine Auflösung des familiären Tabus erfahren hatten, bei denen sich etwa Suchtbelastung durch etliche Jahrzehnte zog und auch im Erwachsenenalter lebensbestimmend blieb. Es scheint in diesem Fall schwer zu sein, eingefahrene Hirnstraßen zu verlassen (etwa die der Angst und Ohnmacht) und neue Straßen (Freude,Hoffnung etc.) zu befahren. Damit kann ein wesentlicher Faktor zur Orientierung in der Welt durch das familiäre Erleben maßgeblich negativ beeinflusst werden. Sogar genetisch scheinen diese Erfahrungen Spuren zu hinterlassen (In jüngerer Zeit wurde an Mäusen nachgewiesen, dass die Gene bei Nachkommen traumatisierter Mütter in Mitleidenschaft gezogen waren; sie zeigten sich als weniger Stressresistent und verzweifelter in eigenen Krisensituationen).

Stress und Krankheit

Viele kennen es aus eigener Erfahrung: Man wird zur anstehenden Prüfung nicht krank, aber kurz danach. Interessante Erkenntnisse hierzu liefert die Psychoneuroimmunologie: In der Stresssituation selbst ist ein Hochfahren des Systems erforderlich, eine Aktivierung des Immunsystems erfolgt. Ein Schutzsystem wird aufgebaut, da Entzündung nun gefährlich wäre. Es erfolgt eine Corstisolausschüttung im Körper. Cortisol supprimiert die zelluläre Immunaktivität, die uns vor viralen Infekten schützt. Und so findet man der Harvard University Zusammenhänge: bei Überforderung und Stress fordert das Zwischenhirn an, in den Nebennieren Adrenalin zu produzieren. Es erfolgt also eine Verteidigung auf körperlicher Ebene, Erregung wird gedämpft. Chronischer Stress dämpft in der Folge Immunabwehr und zelluläre Abwehr. Folge waren eine Reihe von Anfälligkeiten: die Versuchspersonen zeigten sich Grippe-und Herpesanfälliger, anfälliger für Neurodermitis-und Autoimmunerkrankungen sowie Allergien. Dies konnte auch an Kindern stressbelasteter Mütter nachgewiesen werden.Man fand beispielsweise Zusammenhänge zwischen traumatischen Erfahrungen im Kindesalter und Rheumaerkrankungen im Alter. Biochemische Vorgänge sind komplex. Der Zusammenhang zwischen Stress in der Kindheit und späterer Krankheit lässt sich heute erklären: Das überforderte System ist irgendwann erschöpft. Es kommt zu vermehrten Entzündungen, was zu schweren Erkrankungen wie Rheuma, Krebs usw. führen kann (hierzu auch Christian Schubert, Innsbruck, Integrativer Therapeut und Psychoneuroimmunologie/Psychotherapie- Integrierte Medizin).

Denken wir die vorangestellten Forschungen für Erwachsene aus belasteten Familien weiter, so wird deutlich:

- es besteht ein Zusammenhang zwischen emotionalen Belastungen in Kindheitstagen und emotionaler Befindlichkeit im Erwachsenenalter

- es besteht ein Zusammenhang von wiederholten stressenden Kindheitserfahrungen und chronischen/schweren Erkrankungen im Erwachsenenalter.

Eine große Belastung der Lebensqualität von Menschen mit belasteter Kindheit erschent evident.

„Help…I need somebody“

In der Überschrift, hier mit einem Oldie der Beatles, wird kurz auf den Punkt gebracht, was wir Kindheitsbelastungen, Stimmungs-und Befindlichkeitstörungen entgegensetzen können: Hilfe suchen und annehmen, die Verbindung und Zuwendung von anderen, nahestehenden Menschen… also können wir etwas tun!

Fasst man die vorab geschilderten Forschungsergebnisse zusammen, so sind die Belastungen und Folgen bei Kindheitsbelastungen hoch einzustufen. Und dennoch eine gute Nachricht aus der Forschung: es gibt Stärkendes! Widerstandskräfte, die uns schützen, sogenannte Resilienzen. Resilienzen sind also das, was uns stark macht. Resilienzen sorgen dafür, dass viele Menschen mit Kindheitsbelastungen eben auch nicht erkranken. Eine bedeutsame stabile Beziehung im Umfeld eines aufwachsenden Kindes ist eine solch hochwirksame Resilienz. Sind Erkrankungen vorhanden, zeigten sich etwa Meditation und soziale Anbindung als hochwirksam. Vernetzen und andere Menschen mit ins Boot Holen zeigt in allen Lebensphasen Wirkung. Nervensystem und Immunsystem können einander verständigen, dies können wir für uns nutzen. Decartes Dualismus hat lange Medizin bestimmt. Aber neuere Forschungen überprüfen, wie Gehirn und Immunsystem zusammenhängen und es wird deutlich: sie sind in ständigem Austausch. Ein gestresstes Gehirn beeinflusst das Immunsystem, somit gilt auch die Umkehrung: ein entspanntes Gehirn entlastet den Körper. Körper und Geist sind eine Einheit, was ganzheitliche, integrative, leiborientierte, kreative und komplementär-Medizin für Betroffene auf den Plan ruft. Basis bildet weiterhin die Schulmedizin. Gute Erfolge ließen sich auch durch kognitive Umstrukturierung erzielen, also problematische, dysfunktionale Gedanken, etwa durch einen anderen Gedanken zu ersetzen ( wie es in einigen Religionen und Philosophien auch seit Jahrtausenden gelehrt wird)… Selbstheilung können Sie aktiv unterstützen. Sogar ein EEg kann signifikant verändert werden. Sie können durch Ihre Lebens-und Denkweise Einfluss nehmen.

Ein wichtiger Faktor: ein Feld der Hoffnung und Zuwendung (Liebe auch zu nennen), im Idealfall zu Hause. Der Satz: „Ich kann gesund werden!“, oder: „Ich kann meine Kindheitswunden überwinden!“ gehört zur hochwirksamen Einstellung, die Veränderung möglich werden läßt. Hilfe für Betroffene muss individuell erfolgen, spezifisch zugeschnitten sein: sie benötigt mindestens einen wohlwollenden Anderen. Immer sollte sie Anregung zur Selbsttätigkeit beinhalten (hierzu auch das AWOKADO-Selbsthilfe-Programm in Vater, Mutter, Sucht 2015)

Glauben wir der Psychoneuroimmunologie, so hilft: Optimismus, stabile Sozialkontakte, guter Alltag und körperliche Nähe.

Filmbeitrag Selbstheilungskräfte und Psychoneuroimmunologie:http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=41334

Fuchs, T. (2000). Leib-Raum-Person. Entwurf einer Phänomenologischen Anthropologie. Stuttgart: Klett Cotta.

Fuchs, T. (2008): Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart: Kohlhammer.

Hüther, G. (1999): Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Lammel, U. A. (2007). Phänomenologie einer Jugendkultur in den 90er Jahren und Anfragen an Soziale Arbeit in Praxis und Ausbildung. In H. Petzold, P. Schay, P. & W. Ebert (Hg.), Integrative Suchttherapie. Theorie, Methoden, Praxis, Forschung (2. Aufl.) (S. 17-63). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Michaelis, K. & Petzold, H. (2010). Zur Situation von Kindern suchtbelasteter Familien aus Sicht der integrativen Therapie. Integrativ-systemische Überlegungen zur Entwicklung von Risiko und Resilienz bei Kindern mit suchtkranken Eltern. Integrative Therapie, 36 (2/3), 252-280.

Orth, I. ( 2012): Unbewusstes in der therapeutischen Arbeit mit künstlerischen Methoden,kreativen Medien – Überlegungen aus der Sicht „Integrativer Therapie“ in Polyloge, Internetzeitschrift der EAG-FPI.

Spitzer, M. (2002). Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg: Spektrum.

Trost, A. (2003). Interaktion und Regulation bei suchtkranken Müttern und ihren Säuglingen. In Landschaftsverband Rheinland, Dezernate Gesundheit und Jugend/ Landesjugendamt (Hg.), Suchtfalle Familie?!. Forschung und Praxis zu Lebensrealitäten zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Dokumentation der gemeinsamen Fachtagung der KFH NW, Forschungsschwerpunkt Sucht, und des Landschaftsverbandes Rheinland, Dezernate Gesundheit und Jugend/Landesjugendamt. Köln.

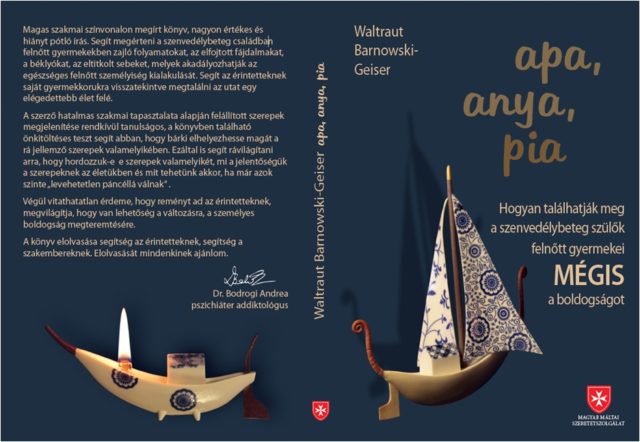

Ansehen mit einem Klick aufs Buch

Sie kennen das? Sie gehen auf die elterliche Haustüre zu und fürmlich unbegreiflich, so scheint es, wird ihnen mulmig, ihre Körperspannung verändert sich: die alte Familienatmosphäre kriecht in sie hinein. Durch Musik kann Stimmungen und Atmosphären erzeugt und gewandelt und auch nachempfunden werden. Durch das Hören von Musik können wir uns selbst in eine bessere Stimmung versetzen.Wir können schwierige Atmosphären, wie wir sie aus belasteten Familien kennen, für eine Zeit hinter und lassen. Musik kann etwas zu,m Ausdruck bringen, worüber Suchtkinder und KIndheitsbelastete nicht sprechen können.

Sie kennen das? Sie gehen auf die elterliche Haustüre zu und fürmlich unbegreiflich, so scheint es, wird ihnen mulmig, ihre Körperspannung verändert sich: die alte Familienatmosphäre kriecht in sie hinein. Durch Musik kann Stimmungen und Atmosphären erzeugt und gewandelt und auch nachempfunden werden. Durch das Hören von Musik können wir uns selbst in eine bessere Stimmung versetzen.Wir können schwierige Atmosphären, wie wir sie aus belasteten Familien kennen, für eine Zeit hinter und lassen. Musik kann etwas zu,m Ausdruck bringen, worüber Suchtkinder und KIndheitsbelastete nicht sprechen können.

belastet, sogar mit Leiden angefüllt, dann wird der Besuch dieses Ortes oft als Gegenteil erlebt: als Kriegsschauplatz etwa oder als ungeselliger rauer Ort, an dem, so beschreiben es Betroffene, man keine Luft bekomme, die Atmosphäre wie zum Zerreißen gespannt sei etc. Gerade Festtage, wie das bevorstehende Weihnachtsfest, die gemeinhin für Gemeinsamkeit in Harmonie stehen, können dann zu einer großen Belastung werden. Insbesondere, wenn bereits schwere Wunden entstanden sind, werden die anstehenden Begegnungen nicht als Freude, sondern als schwere Lasten empfunden. Betroffene fühlen sich gefangen in einem Hamsterrad der offenen Rechnungen

belastet, sogar mit Leiden angefüllt, dann wird der Besuch dieses Ortes oft als Gegenteil erlebt: als Kriegsschauplatz etwa oder als ungeselliger rauer Ort, an dem, so beschreiben es Betroffene, man keine Luft bekomme, die Atmosphäre wie zum Zerreißen gespannt sei etc. Gerade Festtage, wie das bevorstehende Weihnachtsfest, die gemeinhin für Gemeinsamkeit in Harmonie stehen, können dann zu einer großen Belastung werden. Insbesondere, wenn bereits schwere Wunden entstanden sind, werden die anstehenden Begegnungen nicht als Freude, sondern als schwere Lasten empfunden. Betroffene fühlen sich gefangen in einem Hamsterrad der offenen Rechnungen

… theoretisch-therapeutische Aspekte zur Identität

… theoretisch-therapeutische Aspekte zur Identität

!

! und Freuden im Dennoch zu widmen. Oft sind diese Zugänge nicht allein durch das Denken zu öffnen, sondern durch Schreiben, Musik oder im Bewegen und Tanzen.Vielleicht probieren Sie es aktiv aus in der Corona-Dennoch-KreativChallenge ( geht übrigens auch prima gemeinsam mit Kindern)

und Freuden im Dennoch zu widmen. Oft sind diese Zugänge nicht allein durch das Denken zu öffnen, sondern durch Schreiben, Musik oder im Bewegen und Tanzen.Vielleicht probieren Sie es aktiv aus in der Corona-Dennoch-KreativChallenge ( geht übrigens auch prima gemeinsam mit Kindern)